こんにちは🎵清瀬いんどう歯科の板垣です🐰

みなさんはお口のトラブルよく起きますか?😵💫🌀

実は、どんなに頑張って歯磨きをしていたり定期的に歯医者に通っていても虫歯が出来やすいお口の方がいる一方、

しばらく歯医者に行っていなくても、全く虫歯がなく歯茎に問題が起きない方がいたり人それぞれなのです🤔

一体何が違うのでしょうか?

今日はそんなお話をしていきます🕶️

まず、どんな病気でも予防に欠かせないのは 適切なプラークコントロール です✨✨

これが十分出来ていると仮定したうえで、病気のなりやすさについてお話していきます🍭

結論から言うと、一般的には虫歯や歯周病そのものは遺伝しません🙅🏻♀️

虫歯や歯周病は、原因菌により引き起こされるものだからです👿💣

虫歯は、お口の中の 「歯の質」「糖」「虫歯の原因菌」「時間」 などの条件が揃ったときにできます。

遺伝の要素だけ、菌の要素だけではできません😯

歯周病は、歯周病菌が感染して増殖し、それに対する人間の抵抗力とのバランスが崩れた時に発症、進行する感染症です😱

この感染経路は実はまだよくはっきり分かっていませんが、この歯周病菌に感染した後に歯周病を発症するかどうかという抵抗力の遺伝、歯垢や歯石のつきやすさ、歯周病を発症しやすい歯並び、唾液の質などは遺伝する可能性があります☝🏻

また、家族で同じような生活習慣、食習慣を持っている場合、プラークのつきやすさなども類似してくる可能性が高いですし、感染症であることから家族間での細菌感染も考えられますね👀

結論としては、歯周病に関しては、歯周病の病気そのものは遺伝しませんが、「歯周病のかかりやすさ」は遺伝すると言えるでしょう💡

いかがでしたか?

みなさんもお口の病気にはくれぐれも気を付けてくださいね🤐

検診を受けていただくことで、ご自身では気づけなかったトラブルを発見できることもあります✨

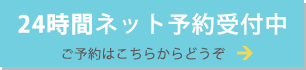

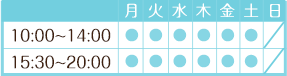

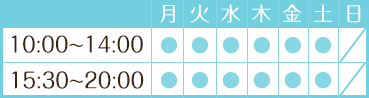

気になる方は是非一度当院へお越しください🐶💞

Instagram📱Twitter @kiyose_indo