こんにちは、清瀬いんどう歯科の田中です(^.^)

以前「歯の黄ばみの原因」についてお話しましたが

今回は「歯の黄ばみの予防」についてお話していきます❕

まず歯の黄ばみには毎日の歯磨きが基本となります👍🏻✨

これは黄ばみだけではなく、お口全体の問題において大事なことです‼️

食後の歯磨きで着色汚れを落とし、唾液の分泌を増やし、

お口の中を清潔に保つようにしてください(*^-^*)♪

また、着色しやすい食べ物や飲み物はできるだけ避け、

水分補給には紅茶ではなくお水を飲んだり、

コーヒーや紅茶を飲む場合はストローを使って飲むなど

歯につけずに飲むのがオススメです💪🏻

とはいえ、完全に食べ物や飲み物を避けるのは難しいと思いますので

食後の歯磨き、それも難しい場合はお口をゆすぐなど心掛けてください😊

そして喫煙習慣がある人も、毎日の歯磨きでヤニを落としてください🚬

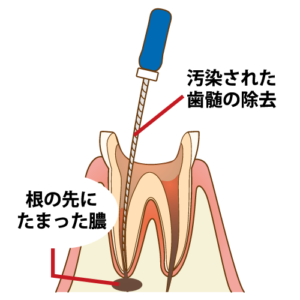

歯磨きで中々落としきれない着色汚れなどは歯医者さんで

クリーニング・メンテナンスを受けてくださいね🦷🌟

黄ばみだけでなく、むし歯や歯周病の予防にもなりますよ😁💙

最後に良いこと沢山な唾液についてお話します🙋🏻♀️

唾液の分泌量の減少を引き起こすと考えられているのは、

加齢や薬の副作用、ストレスや口呼吸、

糖尿病や不規則な生活、喫煙などが挙げられます❗

唾液の分泌量を多くする食べ物はレモンを始めとする

柑橘系の果物や、梅干しなどに含まれるクエン酸は

お口の中を刺激するので唾液の分泌が促進されます💧

昆布やわかめなどの海藻・納豆もおすすめです✌🏻

唾液はお口の中を潤すだけでなく、口内の細菌の増殖を抑え

口臭・虫歯・歯周病などの様々なトラブルから

私たちを守ってくれるので積極的に唾液の分泌を増やしましょう😊

![]()

Instagram📱Twitter @kiyose_indo