こんにちは、清瀬いんどう歯科の田中です(^.^)

前回は歯ブラシの毛の硬さや毛先の選び方についてお話しました✨

今回も引き続き「歯ブラシの選び方」についてお話します🙋🏻♀️

![]()

【柄(持ち手)の形の選び方】

歯ブラシを選ぶ際、まず重要なのは柄の形です👍🏻

柄の形状は、歯ブラシの持ちやすさ・磨きやすさに直結します❕

一般的には、ストレートで突起のない柄がオススメで、

このタイプはシンプルで持ちやすく、

力をいれやすいため歯磨きがしやすいです🦷

ただし、奥歯や細かい部分をしっかり磨きたい場合には、

柄が曲がった歯ブラシも選択肢に入ります☝🏻💡

いずれにしても、自分の手にフィットするものを

選ぶことが大切ですので、実際に手に取ってみて

余計な力が入らずしっかり握れるものを選びましょう🌟

![]()

【ヘッドの選び方】

理想的なヘッドの大きさは…☟

縦が植毛3列・横が2~2.5cmくらのものです✨

このサイズのヘッドはほとんどのお口にフィットし、

奥歯や細かい部分までしっかり届きます🦷

もしヘッドが大きすぎると、奥歯や歯と歯の間に毛先が

届きにくく、磨き残しが生じる可能性があります😱

そのため、ヘッドの大きさは大き過ぎないものがオススメです😁

![]()

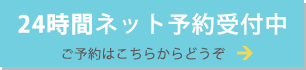

【歯ブラシの交換時期】

歯ブラシは1ヶ月に1本のペースで交換しましょう😊

「毛先が開いてきた」

「ナイロン製の透明なブラシが白く濁ってきた」

これは歯ブラシ交換のサインです❕❕

歯ブラシは使っているうちに段々と弾力が失われ、

毛先が開いていきます😖💭

すると、歯ブラシが目的の場所に当たらず、

歯垢を落とす力が著しく低下してしまうのです⚡

また、歯ブラシは毛が密に植えてあるので、

歯ブラシを洗ったあとも口腔内の様々な細菌が

毛の中に付着し残ってしまう恐れがあります⚠

なので、口腔衛生のためにも1ヶ月に1本の交換がオススメです😆

今回は「歯ブラシの選び方」や「歯ブラシの交換時期」について

お話しましたがいかがだったでしょうか❔😁💭✨

当院でも様々な種類の歯ブラシをご用意しております😎

是非お気軽にお立ち寄りください(*^-^*)♪

![]()

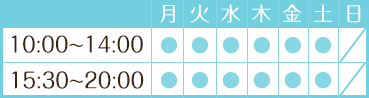

お口のことで何か気になることがありましたらお気軽にご相談ください🚗

また、清瀬いんどう歯科ではInstagramの更新も行っております💪🏻

是非そちらも併せてご覧ください😁💙

![]()

Instagram📱Twitter @kiyose_indo

https://www.instagram.com/kiyose_indo/