こんにちは🎵 清瀬いんどう歯科の町田です!(^^)!

歯と骨は色や硬さなど、どことなく似ていますよね💡

同じ物質でできていると思っている方も多いのではないでしょうか?

実は、歯と骨は似ているようで少し違うんです❗

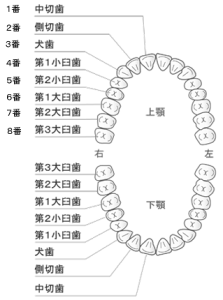

歯の表面は人の体の中で最も硬い部分と言われています。

その部分は「エナメル質」といってリン酸カルシウムの一種である物質でできています。

その硬さは水晶と同じくらいで、そこに神経や血管は通っていません。

また、エナメル質の内側には「象牙質」というエナメル質より少し柔らかい部分があります。

そしてその内側には「歯髄」があり、そこには神経があって血管も通っています。

人体の骨の成分は上記に挙げた「象牙質」に似ていて硬さもほぼ同じとなっています。

大きな違いは、骨には血管が通っていて新陳代謝を繰り返し、常に新しい骨と入れ替わっていることです!

ですので、骨は折れても固定しておくと元通りに再生するんです🥰

ですが、歯は虫歯などで穴が開いても自然には治りません😢

ですので、虫歯の治療は人工的な詰め物で穴をふさぐ必要があります💡

きちんと治療しなかった場合、虫歯が進んで原因となる菌が歯髄のところまで達してしまいます。

その際神経が刺激され痛みを感じることになります。

その虫歯の穴が塞げない程進んでしまうと、抜歯が必要となってきます。

硬い歯になぜそのような穴があいてしまうかと言うと、虫歯の菌が食べた物の糖分を分解して、歯のエナメル質などを

溶かしてしまう酸を出すからです😱

歯を溶かしてしまう、と言うととても恐ろしく感じますが、少しの酸なら大丈夫です👍🏻

唾液にはリン酸やカルシウムが含まれており、それは溶けたエナメル質を補う働きを担ってくれているからです。

この働きは再石灰化と呼ばれています✨

ですが、溶けた歯はもとに戻ることはありません。

口腔ケアをしっかりし、ご自身の歯をできるだけ長く保たせましょう🎵

Instagram📱Twitter @kiyose_indo

https://www.instagram.com/kiyose_indo/