こんにちは、清瀬いんどう歯科の都甲です(#^^#)

眠い時や疲れがたまっている時に自然と出てしまう『あくび』

実は『あくび』は、ただの眠い時にとっさに出る生理現象だけではないのです!

思っているよりも大切な役割をしており、健康やお口にも関係しています🦷

早速ですが『あくび』について見てみましょう👀

🔎何故『あくび』はでるの?

あくびの1番の原因は睡眠不足や疲労の蓄積によるものです

自分では眠くなくても、毎日少しずつ睡眠時間が削られていくと自覚がないまま睡眠不足になりあくびは増加します

また、睡眠時間は取れていても質の低い睡眠を続けていると十分な睡眠は取れていません💦

その結果、あくびが出ることによって自分が寝不足だと知ることになるのです😴

今のは眠い時に出る『あくび』でした

ですが、眠くもない時に出る『あくび』が、危険サインかもしれません…😱

一般的に眠気のないあくびのことを『生あくび』と言われます

原因で挙げられるのが、酸素不足や脳のリフレッシュです

貧血や吐き気、頭痛の症状が現れるときなどに出ることがあります

頻繁に出るようになると、自律神経失調症や重症だと脳疾患が疑われる場合があります

気になる方は一度病院で診てもらうのをオススメします

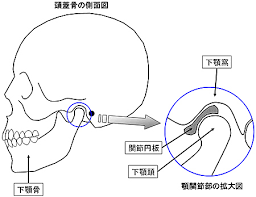

🔎お口の関係

食いしばりや顎関節症による口周りの筋肉緊張が関係している可能性があります🦷

顎が強張ると血流が悪くなり脳内に酸素を取りこもうとして、『生あくび』が出やすくなるのです

眠くもないのに出るあくびはひょっとしたら、あなたのSOSかもしれません…

疲れかな?で終わらせずに、ご自分の体を労わってあげてください😣

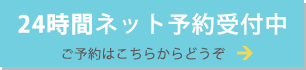

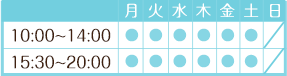

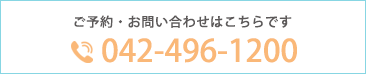

お口のことや歯のことで気になることがありましたら、お気軽にご相談ください🍒

![]()

InstagramTwitter @kiyose_indo

https://www.instagram.com/kiyose_indo/